市場メカニズムの国際動向

パリ協定第6条の解説

パリ協定とは

気候変動対策の原則を定めた国連気候変動枠組条約(UNFCCC)には、196か国・地域が加盟しており、毎年開催される締約国会議(COP)で実施細則を議論しています。2015年にフランス・パリで開催されたCOP21では、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとしてパリ協定が採択されました。

パリ協定では、主要排出国を含むすべての国が温室効果ガス削減目標を5年ごとに提出・更新すること、共通かつ柔軟な方法でその実施状況を報告し、レビューを受けることが定められています。また、二国間クレジット制度(JCM)などの国際協力は協定第6条に位置付けられました。

55か国以上の締結かつ全世界の排出量の55パーセント以上をカバーするという発効要件を満たし、2016年11月4日にパリ協定は発効しました。日本は、同年11月6日、パリ協定の締結について国会の承認を得、国連本部において「パリ協定」の受諾書を国連事務総長に寄託しました。2017年7月22日時点で153か国がパリ協定を締結済です。

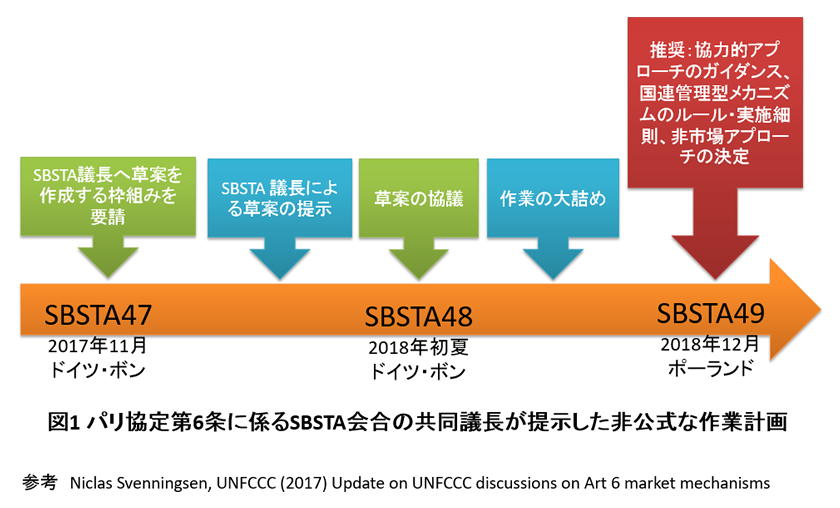

市場を活用する様々なアプローチについては、2007年にインドネシア・バリで開催されたCOP13以降、8年にわたりUNFCCC国際交渉の場で議論されてきましたが、各国が主張するトップダウン/ボトムアップアプローチ、市場メカニズム/非市場アプローチの要素を全て含む形でパリ協定第6条にまとめられました。2018年中にパリ協定締約国会議(CMA)で採択されることを目指して、科学上及び技術上の助言に関する補助機関会合(SBSTA)でルールやガイダンスを策定中です。SBSTAはCOP・京都議定書締約国会合(CMP)・CMAへ助言することを目的に、例年5~6月頃にUNFCCC事務局の拠点であるドイツ・ボンにて開催されるほか、11~12月頃にCOP・CMP・CMAと併せて開催されています。

協力的アプローチ(cooperative approaches)

パリ協定第6条2項により規定されており、制度に参加する国の承認を前提として、海外で実現した排出削減・吸収量を各国の削減目標の達成に活用できます。協力的アプローチの代表的事例として、日本が提案し実施している二国間クレジット制度(JCM)が世界から注目されています。

SBSTAでは、ダブルカウント防止等を含む確固としたアカウンティングのためのガイダンスを作成すべく、論点が議論されています。日本はJCMの実施経験を生かして議論に貢献しています。

また、本条項は、各国がそれぞれ実施する排出量取引制度(ETS)をリンクする場合にも適用可能です。

国連管理型メカニズム(the mechanism)

パリ協定第6条4項により規定されており、CMAの管理下で、緩和と持続可能な開発の支援に貢献する制度を設立するものです。本条項では当該メカニズムに名前を与えていないため、持続可能な開発メカニズム(Sustainable Development Mechanism: SDM)、持続可能な緩和メカニズム(Sustainable Mitigation Mechanism: SMM)と呼ばれることもあります。

国連管理型メカニズムからの排出削減量は、他国が削減目標達成に活用した場合は、ホスト国の削減目標の達成に活用できません。これは京都メカニズムで得た教訓を踏まえ、ホスト国とのダブルカウントを回避するために設けられた措置です。また、削減をオフセットとせず、世界全体で削減を実現する仕組みが求められています。

国連管理型メカニズムのルール・実施細則はSBSTAで開発中です。

非市場アプローチ(non-market approaches)

パリ協定第6条8項により規定されており、持続可能な開発のための緩和、適応、資金、技術移転、能力構築の全てに関連する枠組みとなります。決定案をCMAに提出することを目指し、SBSTAで作業計画を策定中です。